I “Nostoi” – I poemi di Omero – 6di6

2.

I poemi di Omero

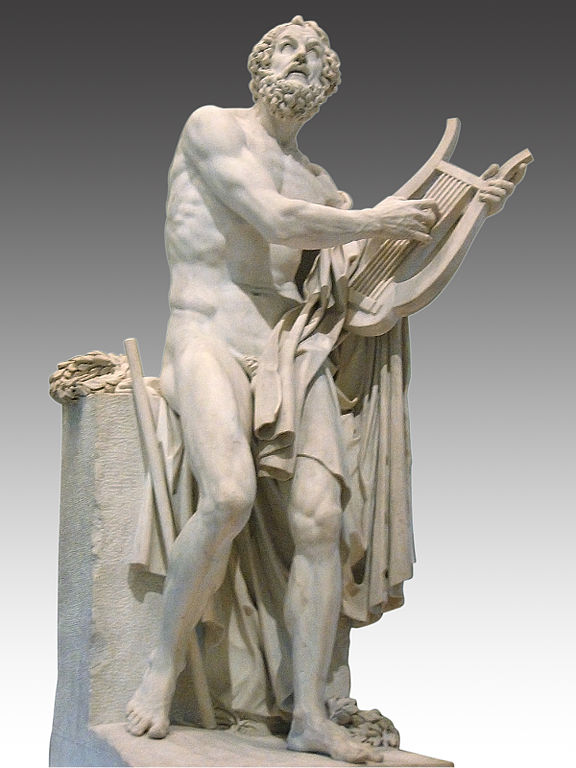

Omero, di Philippe Lauren Roland

La Grecia classica ha trasmesso alle epoche successive i testi dell’Iliade e dell’Odissea che vengono considerati non solo un patrimonio della cultura e della identità ellenica, ma anche un capolavoro assoluto della letteratura universale.

Salvo rare eccezioni, gli eruditi antichi non dubitavano che l’autore dei due poemi fosse Omero, ma sulla vita e l’epoca dell’autore fornivano informazioni lacunose e spesso contrastanti.

Ad aprire quella che fu poi nota nel mondo accade-mico come la “questione omerica” furono studiosi come Francois Hedelin, abate d’Aubignac, Giambattista Vico e soprattutto il filologo tedesco Friedrich August Wolf, i quali misero in discussione l’esistenza di un poema di nome Omero e attribuirono l’opera a più generazioni di cantori popolari, che avrebbero creato più episodi slegati tra di loro, in seguito confluiti in un unico testo.

Ne nacque una lunga diatriba tra studiosi, divisi in due correnti di pensiero: gli “unitari” (coloro i quali attribuiscono ad un unico poeta la paternità di almeno una delle due opere, se non di entrambe) e gli “analitici” (coloro che disconoscono Omero come autore dei due poemi).

La questione omerica ebbe una svolta grazie agli studi di Milman Parry, il quale partì dall’analisi del testo linguistico dell’Iliade e dell’Odissea per evidenziare la esistenza di formule, appellativi e frasi fatte nei due poemi, che vengono ripetuti in presenza di situazioni identiche[1].

Tale modalità di narrazione, che appare inconcepibile per l’artista moderno, costituiva invece la normalità in un contesto culturale in cui l’uso della parola scritta per comunicare costituiva l’eccezione e non la regola; forse, solo comprendendo la cultura dell’oralità si può capire la genesi dei poemi omerici.

In epoca micenea, verosimilmente, il poema in versi era l’unico strumento per ricordare e celebrare le grandi imprese del presente e del passato (la scrittura era, al tempo, utilizzata principalmente utilizzata per la stesura di documenti burocratici e non per fini letterari).

Gli antichi cantori (gli aedi) facevano probabilmente parte della stessa classe dominante che intendeva autocelebrarsi, come avvenne secoli dopo anche in epoca medievale; illuminante, al riguardo, appare un frammento del poema epico sassone Beowulf, redatto nell’VIII sec. d.C. (è opinione diffusa tra gli studiosi che la genesi dei poemi medievali sia molto simile a quella dell’epos dell’antica Grecia):

A volte un vassallo del re, un uomo carico

di frasi superbe, di canzoni a memoria,

che rievocava a stormi lontane leggende

di ogni tipo possibile, inventava parole

nuove, legate a norma. Poi l’uomo prese a dire

dell’avventura di Beowulf con perizia e a comporre

rapidamente un racconto sapiente,

a variare le frasi[2].

Ulisse e le sirene

In seguito, la classe dei cantori cominciò a diventare una vera e propria casta separata dai guerrieri (composta, inizialmente, da quanti erano inabili alla guerra: Omero e i poeti descritti nell’Odissea sono ciechi o menomati), destinata a specializzarsi sempre di più.

Quando la civiltà micenea fu costretta a soccombere, gran parte dei depositari della cultura greca dovette riparare nelle colonie dell’Asia Minore; i nuovi cantori (i rapsodi) vissero in un’epoca in cui l’uso della scrittura era stato ormai dimenticato ed in cui la comunicazione orale era l’unico veicolo per la trasmissione dell’arte e della cultura (intesa, in questo caso, soprattutto, come ricordo delle ormai trascorse glorie del passato).

I rapsodi elaborarono quindi forme sempre più complesse e raffinate di composizione; intere generazioni di cantori trasmettevano da maestro e discepolo migliaia di versi da imparare a memoria; essi comprendevano una discreta mole di epiteti uniformi, che agevolavano sia l’apprendimento del rapsodo, ma anche l’ascoltatore, il quale in presenza di certi modelli riconosceva una determinata situazione o un certo personaggio.

Poiché la recitazione del verso era affidata interamente all’oralità[3], il singolo cantore faceva affidamento sia su un patrimonio di frasi imparate a memoria, sia su una capacità di improvvisazione, che contribuiva di volta in volta ad arricchire e modificare le epopee narrate[4].

Quando il mondo ellenico risorse a nuova vita con la riscoperta della scrittura, il patrimonio della poesia epica aveva raggiunto una notevole complessità ed era ormai diventato patrimonio comune della penisola greca, grazie anche all’opera dei rapsodi, che avevano ormai lasciato le corti per frequentare anche le feste religiose e popolari.

L’origine micenea dei poemi si era stratificata con secoli e secoli di elaborazione successiva; nella totale ignoranza del senso della prospettiva storica, ogni poeta aveva aggiunto al nucleo originario il proprio contributo, così che ogni epopea conteneva versi ed episodi frutto della fantasia di epoche diverse[5], rendendo impossibile per lo storico e l’erudito comprendere a quale periodo appartenga ciascun apporto, così come risulta arduo stabilire la mano di un pittore in un affresco medievale, rimaneggiato e modificato più volte[6].

Un lungo lasso di tempo (dal fiorire della civiltà mice-nea sino almeno all’VIII sec. a.C.) separò dunque gli eventi descritti nella guerra di Troia dalla stesura dei due poemi. E’ assai probabile che la poesia epica abbia riunificato in un unico epos letterario tutte le guerre avvenute nel corso del II millennio a.C. tra Greci e Troiani (l’archeologia ne ha documentate almeno tre, come abbiamo visto).

Scrittura alfabetica greca

Nello stesso periodo in cui i Greci adottarono la scrittura alfabetica, un poeta (o un gruppo di poeti) si preoccupò di selezionare, ordinare, rielaborare ed infine fissare su papiro in forma coerente ed unitaria la gran massa di storie circolanti sulla guerra avvenuta cinque secoli prima e sulle disavventure occorse ai protagonisti principali dopo la caduta della città.

Un’ulteriore stesura in forma scritta avvenne per ordine del tiranno Pisistrato di Atene (VI sec. a. C.); i redattori incaricati tuttavia non si astennero dall’effettuare ulteriori rielaborazioni ed aggiunte, come nel caso ad esempio di un capitolo dell’Iliade (libro X), dove si parla della spia troiana Dolone scoperta e uccisa da Odisseo e Diomede.

Ma le manomissioni del testo non cessarono nemmeno dopo tale data e nel corso dei secoli successivi diversi critici e letterati rimaneggiarono più volte i due poemi. Si ritiene che solo negli ultimi due secoli prima dell’era cristiana venne fissata la versione che possiamo leggere ancora oggi.

E nonostante secoli di riedizioni, correzioni e rielaborazioni varie, tanto l’Iliade quanto l’Odissea risultano ancora pieni di incoerenze, contraddizioni ed anacronismi geografici e temporali[7].

Alla luce di quanto sopra illustrato, è evidente che questione relativa all’esistenza di un poeta di nome Omero diventa secondaria.

L’apporto creativo di uno o più artisti principali alla stesura definitiva dei poemi è indubbia (anche se i critici non escludono interpolazioni successive); certo è che Omero o chi per lui non arrivò a comporre l’Iliade o l’Odissea avvalendosi unicamente della propria creatività individuale, ma attinse ad un patrimonio preesistente, frutto della tradizione orale degli aedi e dei rapsodi, che si era stratificata da secoli.

Solamente in quest’ottica è possibile considerare l’epopea come «poesia ereditaria», che sta nel mezzo fra la libera poesia d’arte e la poesia popolare ligia alla tradizione.

Ed è proprio questa tipologia di poesia e di creatività, inconcepibile per una idea di arte ispirata ai canoni moderni, che ha prodotto alcuni tra i capolavori indiscussi dell’arte universale, capaci di far sognare ancora oggi intere generazioni di lettori e appassionati.

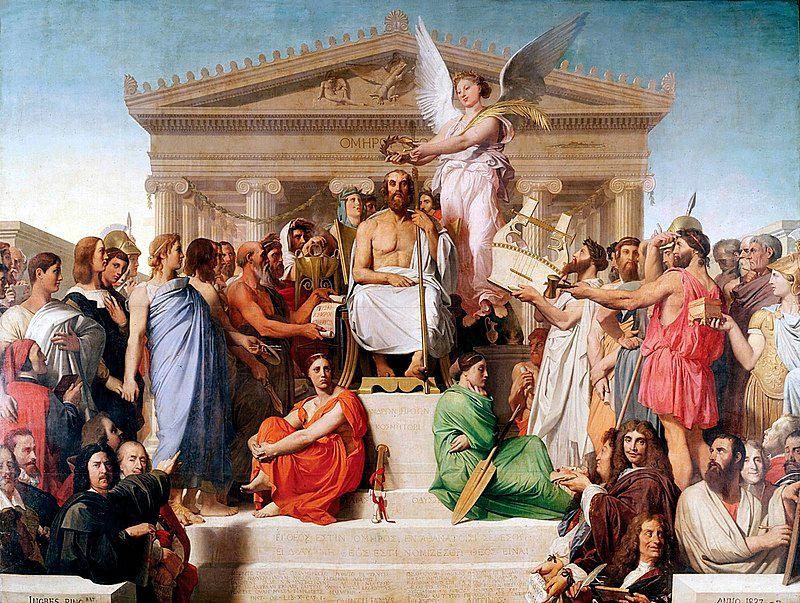

Apoteosi di Omero, di Jean Auguste Dominique Ingres,1827

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.