Inferno – canto XXXI

INFERNO

Canto XXXI

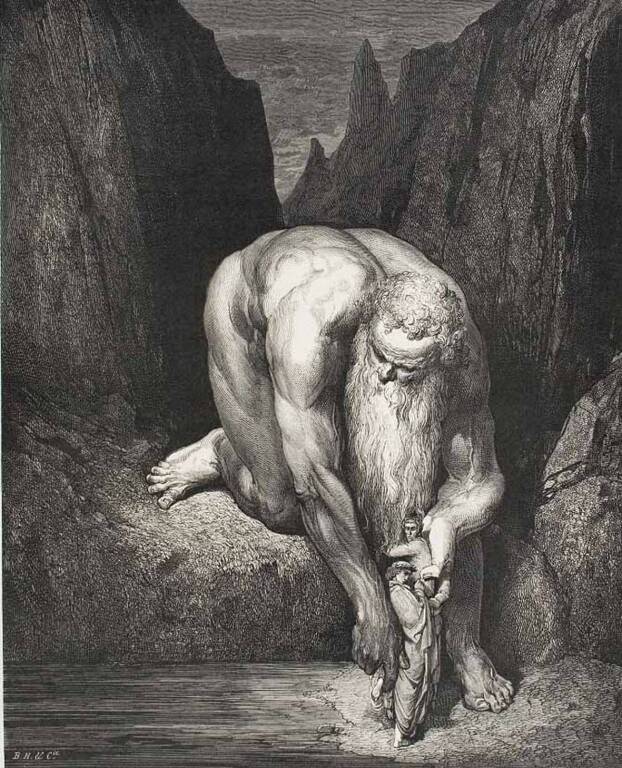

| Testo Una medesma lingua pria mi morse, così od’io che solea far la lancia Noi demmo il dosso al misero vallone Quiv’era men che notte e men che giorno, tanto ch’avrebbe ogne tuon fatto fioco, Dopo la dolorosa rotta, quando Poco portai in là volta la testa, Ed elli a me: «Però che tu trascorri Tu vedrai ben, se tu là ti congiungi, Poi caramente mi prese per mano, sappi che non son torri, ma giganti, Come quando la nebbia si dissipa, così forando l’aura grossa e scura, però che come su la cerchia tonda torreggiavan di mezza la persona E io scorgeva già d’alcun la faccia, Natura certo, quando lasciò l’arte E s’ella d’elefanti e di balene ché dove l’argomento de la mente La faccia sua mi parea lunga e grossa sì che la ripa, ch’era perizoma tre Frison s’averien dato mal vanto; «Raphél maì amèche zabì almi», E ’l duca mio ver lui: «Anima sciocca, Cércati al collo, e troverai la soga Poi disse a me: «Elli stessi s’accusa; Lasciànlo stare e non parliamo a vòto; Facemmo adunque più lungo viaggio, A cigner lui qual che fosse ’l maestro, d’una catena che ’l tenea avvinto «Questo superbo volle esser esperto Fialte ha nome, e fece le gran prove E io a lui: «S’esser puote, io vorrei Ond’ei rispuose: «Tu vedrai Anteo Quel che tu vuo’ veder, più là è molto, Non fu tremoto già tanto rubesto, Allor temett’io più che mai la morte, Noi procedemmo più avante allotta, «O tu che ne la fortunata valle recasti già mille leon per preda, ch’avrebber vinto i figli de la terra; Non ci fare ire a Tizio né a Tifo: Ancor ti può nel mondo render fama, Così disse ’l maestro; e quelli in fretta Virgilio, quando prender si sentio, Qual pare a riguardar la Carisenda tal parve Anteo a me che stava a bada Ma lievemente al fondo che divora e come albero in nave si levò. 145 | Parafrasi La stessa voce (di Virgilio) prima mi rimproverò, facendomi arrossire entrambe le gote, poi mi porse la medicina (mi consolò); così mi sembra che fosse solita fare la lancia di Achille e suo padre Peleo, che era causa prima di triste e poi di buon assalto (curava al secondo colpo la ferita inferta col primo). Noi voltammo le spalle alla triste fossa di Malebolge, lungo l’argine roccioso che la circonda, e procedemmo senza parlare. Qui c’era una luce crepuscolare, così che potevo spingere lo sguardo poco in avanti; ma io sentii risuonare un corno, così forte che avrebbe sovrastato qualunque tuono e che indirizzò il mio sguardo, che seguiva la direzione opposta a quella del suono, tutto verso un luogo. Quando Carlo Magno perse la sua retroguardia di paladini a Roncisvalle, Orlando non suonò il suo corno in modo altrettanto terribile. Voltai la testa poco più in là, tanto che mi sembrò di vedere molte alte torri; allora chiesi: «Maestro, dimmi: che terra è questa?» E lui a me: «Dal momento che figgi lo sguardo nell’oscurità troppo da lontano, avviene che poi i tuoi pensieri siano confusi. Tu vedrai bene, una volta arrivato fin là, quanto i sensi siano ingannati dalla distanza; perciò affrettati ad arrivare». Poi mi prese per mano con dolcezza, dicendo: «Prima che noi ci spingiamo più avanti, e affinché la cosa ti sembri meno strana, sappi che quelle non sono torri ma giganti, e sono confitti tutti nella roccia intorno al pozzo dall’ombelico in giù». Come quando la nebbia si dirada e lo sguardo poco a poco distingue chiaramente ciò che il vapore cela nell’aria, così, trapassando con lo sguardo l’aria spessa e oscura, mentre ci avvicinavamo al limite del pozzo, svaniva in me l’errore e cresceva la mia paura; infatti, come Monteriggioni è coronata di torri sulla cerchia tonda di mura, così gli orribili giganti, cui Giove minaccia ancora dal cielo quando emette i tuoni, svettavano come torri sull’argine che circonda il pozzo, emergendo dalla cintola in su. E io vedevo già la faccia di uno di loro, nonché le spalle, il petto e gran parte del ventre, e entrambe le braccia lungo i fianchi. Certo la natura fece molto bene, quando smise di creare animali del genere per togliere simili ministri a Marte. E se essa non si pente (continua a creare) di balene ed elefanti, chi giudica con sottigliezza non può non riconoscere la sua saggezza; infatti, dove la razionalità si unisce alla volontà malvagia e alla potenza fisica, le persone non possono difendersi in alcun modo. La sua faccia mi sembrava lunga e grossa come la pigna di bronzo a S. Pietro, a Roma, e le altre membra erano in proporzione; così che la roccia, che faceva da perizoma dalla cintola in giù, mostrava tanto del suo corpo che tre Frisoni sovrapposti avrebbero avuto difficoltà a raggiungere i suoi capelli; infatti vedevo almeno trenta palmi da lì fino al punto in cui l’uomo affibbia il mantello (la spalla). «Raphél maì amèche zabì almi» cominciò a gridare la sua bocca feroce, alla quale non si addiceva una lingua più dolce. E la mia guida a lui: «O anima sciocca, accontentati del corno e sfogati con quello quando l’ira o un’altra passione ti prende! Tastati il collo e troverai la correggia che lo tiene legato, o anima confusa, e vedi il corno che ti attraversa il gran petto». Poi mi disse: «Egli stesso si autoaccusa; questo è Nembrod e a causa della suo malvagia idea (la Torre di Babele) nel mondo si parlano diverse lingue. Lasciamolo stare e non parliamo inutilmente; infatti ogni linguaggio è ignoto a lui, come il suo lo è agli altri visto che non ha senso». Compimmo dunque un cammino più lungo, verso sinistra; e dopo una distanza di un tiro di balestra, trovammo un altro gigante assai più feroce e smisurato. Non so dire chi fosse l’artefice, ma qualcuno gli aveva legato il braccio sinistro davanti e il destro dietro con una catena, che lo teneva avvinto dal collo in giù, in modo tale che dov’era visibile si avvolgeva in cinque giri. Il mio maestro disse: «Questo superbo volle sperimentare la sua forza contro il sommo Giove, per cui ha un tale merito. Si chiama Fialte, e prese parte alla battaglia (di Flegra) quando i giganti spaventarono gli dei; non può muovere le braccia che menò in quell’occasione». E io a lui: «Se è possibile, vorrei che i miei occhi vedessero lo smisurato Briareo». Allora lui rispose: «Tu vedrai Anteo qui vicino, che parla ed è slegato, così che potrà posarci sul fondo dell’Inferno. Quello che tu vuoi vedere è molto più lontano, ed è legato e dello stesso aspetto di questo, tranne che sembra più feroce nel viso». Non ci fu mai un terremoto tanto terribile e che scuotesse una torre così forte come Fialte fu rapido a scuotersi. Allora io ebbi paura più che mai di morire e questo timore sarebbe stato sufficiente, se non avessi visto le catene. Noi allora procedemmo più avanti e raggiungemmo Anteo, che emergeva dalla roccia ben cinque alle (sette metri) senza la testa. «O tu che nella fortunata valle di Zama, che fece Scipione erede di gloria quando Annibale fuggì con i suoi, facesti bottino un tempo di mille leoni e che, se avessi preso parte alla grande guerra dei tuoi fratelli, si crede che avrebbero vinto i figli della Terra (giganti); non avere disdegno di deporci dove il freddo trasforma in ghiaccio il lago di Cocito. Non ci costringere a rivolgerci a Tizio o Tifeo: Dante può darti quello che desideri, quindi chinati e non distogliere il volto. Egli ti può ancora dare fama nel mondo, poiché egli è vivo e lo attende ancora una lunga vita, se la grazia divina non lo chiama a sé anzitempo». Così disse il maestro; e Anteo distese subito le mani, e prese Virgilio con quelle, di cui Ercole sentì la terribile stretta. Virgilio, quando si sentì afferrare, mi disse: «Avvicinati, così che io possa prenderti»; poi mi abbracciò, in modo che fossimo strettamente uniti. Come la torre della Garisenda appare a chi la guarda da sotto, quando una nuvola le passa sopra, così che sembra pendere in avanti; tale sembrò Anteo a me, che stavo attento a vederlo chinare, e fu così spaventoso che avrei voluto fare un’altra strada. Ma egli ci depose dolcemente sul fondo dell’Inferno che divora Lucifero e Giuda; e una volta chinato lì non vi si trattenne, ma si levò di nuovo come l’albero di una nave. |

G. Doré, Anteo

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.