Mito ed epica a Roma – Il poema di Roma: l’Eneide 3di4

La Sibilla mostra a Caronte il ramo d’oro

Sulle rive del fiume, si affolla la turba delle anime che non hanno ricevuto i riti della sepoltura e che sono costrette a vagare per un secolo prima di essere ammesse nell’oltretomba. Tra di essi si trovava anche Palinuro, cui non era stato consentito di fare ingresso nell’aldilà perché non gli erano stati resi gli onori della sepoltura: Enea promise che al suo ritorno avrebbe provveduto a celebrare il rito funebre.

Il nocchiere dei morti, Caronte, inizialmente si rifiutò di traghettare sulla sua barca il figlio di Anchise in quanto ancora appartenente al mondo dei vivi; si rassegnò a trasportarli solo quando la Sibilla mostrò un ramo d’oro, il simbolo chiave degli inferi.

Chiunque tu sia

che ti dirigi armato al nostro fiume, orsù,

di lì dimmi perché vieni e ferma il passo. Questo

è il luogo delle Ombre, del Sonno e della soporifera Notte;

non è permesso trasportare corpi viventi

sulla barca Stigia. Né in verità mi rallegrai

d’aver accolto sul lago l’Alcide che andava

né Teseo e Piritoo, benché fossero stati generati

da dei e invitti per la loro forza. Con la violenza

Ercole mise in catene il custode del Tartaro

e tremante lo trascinò via dal trono stesso del re;

questi tentarono di portar via dal talamo la regina di Dite.

VIRGILIO, Eneide, Libro VI, vv. 388-397

(traduzione di G. BONGHI)

Caronte condusse Enea e la Sibilla incolumi al di là del fiume, sul fango informe della palude stigia. I due mortali incontrarono quindi Cerbero, il cane a tre teste custode dell’Ade: la Sibilla riuscì ad ammansirlo gettandogli una focaccia soporifera.

L’enorme Cerbero col suo latrato da tre fauci

rintrona questi regni giacendo immane

davanti all’antro. La veggente, vedendo

ormai i suoi tre colli diventare irti di serpenti

gli getta una focaccia soporosa con miele

ed erbe affatturate. Quello, spalancando

con fame rabbiosa le tre gole l’afferra

e sdraiato per terra illanguidisce l’immane dorso

e smisurato si stende in tutto l’antro.

VIRGILIO, Eneide, Libro VI, vv. 417-423

(traduzione di G. BONGHI)

Lasciate le rive della palude. Enea e la Sibilla si inoltrarono nel regno “da cui non si può tornare”, scorgendo le anime degli infanti morti prematuramente; davanti a loro si ergeva Minosse, giudice dell’oltretomba assieme a Eaco e Radamanto.

Sta Minos ne l’entrata, e l’urna avanti

tien de’ lor nomi, e le lor vite esamina,

e le lor colpe; e quale è questa o quella,

tal le dà sito, e le rauna e parte.

Virgilio, Eneide, Libro VI, vv. 432-433

(traduzione di A. CARO)

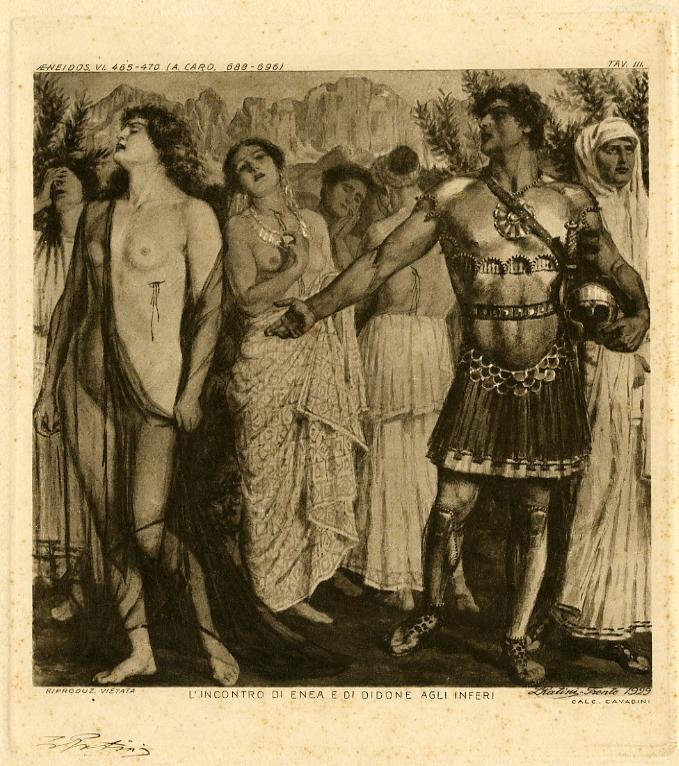

Nei pressi si trovavano i Campi del Pianto, dove dimorano coloro i quali sono morti perché consunti da una passione amorosa, e i Campi degli Eroi, dove albergavano quanti erano valorosamente caduti in guerra. Enea scorse l’ombra di Didone, che al passaggio dell’eroe troiano si rifiutò di rivolgergli la parola.

E non lontano da lì, da tutte le parti a distesa,

ecco i Campi del Pianto: con questo nome li chiamano.

Qui quanti un duro amore consunse in crudele disfarsi

strade appartate nascondono e, intorno, protegge di mirti

una selva; le pene nemmeno in morte li lasciano.

È in questi luoghi che scorge Fedra e Procri e Erifìle

mesta, che mostra le piaghe inferte dal figlio crudele,

ed Evadne e Pasìfae; ad esse vanno compagne

Laodamìa e, giovinetto un tempo, Cèneo, ora femmina

e nell’antica figura per fato di nuovo mutato.

E la fenicia Didone, di fresca ferita, fra loro

nella gran selva vagava; e, come l’eroe dei Troiani

si trovò a lei vicino e lei riconobbe fra le ombre

scura, quale chi al primo iniziare del mese la luna

o vede sorgere o crede di aver fra le nubi intravista,

non trattenne le lacrime e con dolce amore le disse:

«Vera, o infelice Didone, era a me dunque giunta la voce

che tu eri morta, seguendo la sorte estrema col ferro?

Ahi, della morte ti fui causa io? Per le stelle, lo giuro,

per i sùperi e se una lealtà vale in fondo alla terra,

contro mia voglia, regina, dal tuo lido ho preso congedo.

Ma me i comandi divini, che ora qui a andare fra le ombre,

per luoghi squallidi e putridi e notte profonda mi forzano,

hanno spinto coi loro decreti; né avrei mai creduto

che ti avrei dato, partendo, un simile grande dolore.

Ferma il tuo passo, e non ti sottrarre al mio sguardo! Chi fuggi?

Questa è per fato l’ultima volta che posso parlarti».

Con tali detti Enea quell’animo ardente e dal torvo

sguardo voleva lenire, e lacrime intanto versava.

Lei, altrove rivolta, gli occhi fissava giù a terra,

né si smuoveva nel volto al discorso intrapreso più che se

fosse una statua di dura pietra o di roccia marpèsia.

E infine se ne andò via e piegò, rifugiandosi, ostile

nell’umbrifero bosco, dove lo sposo di un tempo

alle sue cure risponde, Sichèo, e ne ricambia l’amore.

Non di meno Enea, percosso da quel caso avverso,

lei, che va via, con le lacrime segue, lontano, e commisera.

VIRGILIO, Eneide, Libro VI, vv. 440-476

(traduzione a cura di S. CONTE)

Enea incontra Didone negli Inferi

Di lì, Enea poté solamente scorgere il Tartaro, il tristo luogo (circondato dal fiume Flegetonte) dove scontano la loro pena gli empi e i malvagi.

Allora la veggente così cominciò a parlare:

“Glorioso capo dei Teucri, a nessuna anima pura

è lecito soffermarsi sulla soglia scellerata;

ma Ecate quando mi prepose ai boschi Averni,

ella stessa mi mostrò i castighi degli Dei

e mi condusse per tutti i luoghi.

Radamanto di Cnosso governa questi regni

tanto dolorosi, castiga, ascolta le colpe

e costringe a confessare le colpe commesse tra

i vivi che qualcuno, lieto dell’inutile frode,

rimandò di espiare oltre la morte lontana.

Subito dopo la vendicatrice Tisifone armata

di un flagello sferza oltraggiando i colpevoli

e agitando minacciosa i contorti serpenti

con la sinistra chiama la crudele schiera delle sorelle.

Allora finalmente si aprono le porte maledette

stridendo con orribile suono sul cardine.

Vedi quale custode siede nel vestibolo?

Quale figura è a guardia delle porte?

Più crudele di questa l’Idra immane

con cinquanta nere bocche spalancate

ha qui dentro la sua sede.

Poi il Tartaro stesso si apre come un precipizio

e si stende sotto l’oscurità per due volte tanto

quanto la vista del cielo si estende fino all’etereo Olimpo.

Qui l’antica prole della Terra, la gioventù dei Titani

abbattuti dal fulmine, si voltola nel basso profondo.

Qui vidi anche i gemelli Aloidi dall’immenso corpo

che tentarono di rovesciare colle loro mani

il grande cielo e di cacciare Giove dai regni superni.

Vidi anche Salmoneo che scontava pene crudeli

per aver imitato i fulmini di Giove e il tuono dell’Olimpo.

Questi, trascinato da quattro cavalli e agitando

una fiaccola andava trionfante fra i popoli Greci

e per le città in mezzo all’Elide e chiedeva per sé

l’onore riservato agli Dei: folle, che simulava i nembi

e l’inimitabile fulmine col bronzo e col galoppo

dei cavalli dalle unghie di corno.

Ma il padre onnipotente tra le dense nubi

scagliò un dardo, non come Salmoneo agitava

le fiaccole o le fiamme fumose d’una torcia,

e in un turbine immenso lo gettò a capofitto.

E così pure si poteva vedere Tizio figlio della Terra

madre di tutto, che si estende per nove iugeri interi

e un immane avvoltoio rodendo col becco adunco

il fegato immortale e le viscere feconde

di tormenti scava per il suo banchetto ed abita

nel profondo petto né viene concessa

un po’ di requie alle fibre che sempre ricrescono.

E dovrei ricordare anche i Lapiti, Issione e Piritoo

sui quali è sospesa una nera rupe che sta lì lì per cadere

e somiglia ad una che sta per cadere?

Splendono auree testate negli alti triclinii

festosi e vivande imbandite davanti agli occhi

con lusso regale; sta sdraiata la più vecchia delle Furie

lì vicino e impedisce di toccare le mense con le mani

e si leva agitando una fiaccola e urlando con voce tonante.

Qui si trovano coloro che odiarono i fratelli

mentre durava la vita o percossero il padre

o ordirono qualche frode a un protetto

o coloro che da soli guardarono ammassate

ricchezze e non le divisero coi loro parenti

(questa è la folla più grande),

e quelli che furono uccisi per adulterio

o seguirono empie armi o non esitarono

a tradire il giuramento fatto ai padroni:

rinchiusi qui aspettano la pena.

Non chiedere di sapere quale pena

o quale tipo di scelleratezza o destino

abbia sommerso questi uomini.

Alcuni rotolano un sasso immenso

e pendono legati ai raggi delle ruote;

siede e starà seduto in eterno l’infelice Teseo;

e lo sventurato Flegias ammonisce tutti

e testimonia ad alta voce nell’oscurità:

– Ammoniti dal mio esempio imparate

la giustizia e non disprezzate gli Dei -.

Questo per oro vendette la patria

ed impose un potente tiranno,

per denaro fissò le leggi e le abrogò;

quello penetrò nel talamo della figlia,

illecito imeneo;

tutti osarono commettere un esecrando

delitto e compirono il delitto osato.

Se avessi cento lingue e cento bocche

e una ferrea voce, non potrei descrivere

tutte le forme di delitti ed enumerare

tutti i nomi delle pene.

VIRGILIO, Eneide, Libro VI, vv. 562-627

(traduzione di G. BONGHI)

Ad Enea non venne concesso di poter entrare nel Tartaro, ma gli venne accordato di entrare nei Campi Elisi, dove scorrono il fiume Lete e le sorgenti dell’Eridano (antico nome del Po).

Qui se ne stan le fortunate genti,

parte in su’ prati e parte in su l’arena

scorrendo, lotteggiando, e vari giuochi

di piacevol contesa esercitando;

parte in musiche, in feste, in balli, in suoni

se ne van diportando, ed han con essi

il tracio Orfeo, ch’in lungo abito e sacro

or con le dita, ed or col plettro eburno,

sette nervi diversi insieme uniti,

tragge del muto legno umani accenti.

Virgilio, Eneide, Libro VI, vv. 637-647

(traduzione di A. CARO)

Enea poté incontrare il padre Anchise, che gli mostrò l’Eliso e le anime di coloro i quali, bevuta l’acqua del fiume Lete (che provoca l’oblio), si incarneranno in nuovi corpi e vivranno un’altra vita: tra queste, Enea riuscì a scorgere quelle dei suoi discendenti, che daranno origine alla stirpe dei Romani.

Ecco, ora ti spiegherò con le parole

quale gloria raggiungerà in futuro

la prole di Dardano, quali discendenti

rimarranno della gente italica, anime illustri

destinate a portare il nostro nome

e ti ammaestrerò sui tuoi destini.

Vedi quel giovane che si appoggia

a una semplice asta, occupa per sorte

i luoghi più vicini alla luce, per primo

sorgerà all’aria eterea misto di Italo sangue,

Silvio, nome Albano, tua postuma prole

che nato tardi a te ormai vecchio la sposa

Lavinia alleverà nelle selve come re e padre

di re da cui la nostra stirpe dominerà Alba Longa.

Quello vicino a lui è Proca, gloria del popolo Troiano,

e Capi e Numitore e Silvio Enea

che porterà il tuo stesso nome, parimenti egregio

nella pietà e nelle armi se mai avrà ottenuto

di regnare su Alba. Che giovani!

Guarda che grande forza dimostrano!

E portano le tempie ombreggiate di quercia civile.

Questi ti costruiranno Nomento e Gabii

e la città di Fidene, questi altri sui monti

le rocche Collatine, Pomezia, la Fortezza di Inuo,

Bola e Cora. Questi saranno allora i nomi,

mentre ora sono terre senza nome.

Ecco che al suo avo si aggiungerà come compagno

Romolo figlio di Marte, che una madre Troiana

del sangue di Assaraco alleverà. Vedi come si erge

il duplice cimiero sul capo e il padre stesso lo fregia

dell’onore proprio degli Dei? Ecco, o figlio, sotto

i suoi auspici la Roma gloriosa eguaglierà

il suo impero alle terre e il suo spirito all’Olimpo.

Essa sola circonderà con mura sette colli,

fortunata d’una stirpe di eroi; come la madre

Berecinzia con la corona turrita è trasportata

sul cocchio per le città della Frigia lieta

per la sua prole divina, abbracciando cento nipoti,

tutti abitatori del cielo, tutti occupanti alti posti elevati.

Ora volgi qua i tuoi occhi, guarda questa gente

e i tuoi Romani. Qui Cesare e tutta la discendenza

di Iulo che verrà sotto l’ampia volta del cielo;

questo è l’uomo. Questo è colui che molto spesso

ti senti promettere, Cesare Augusto, figlio del Divo,

che di nuovo riporterà nel Lazio il secolo d’oro

per i campi un tempo dominati da Saturno

ed estenderà il suo dominio sui Garamanti

e sugli Indi, sulle terre che si estendono

oltre le vie dell’anno e del sole, fin dove Atlante

reggitore del cielo regge sulle spalle la volta celeste

cosparsa di stelle ardenti. Già ora per il suo arrivo

rabbrividiscono i regni del Caspio e la terra Meotica

per i responsi degli Dei e si turbano le trepide foci

del Nilo dalle sette ramificazioni.

Nemmeno Ercole discendente d’Alceo

percorse tanta vastità di terre,

sebbene abbia trafitto la cerva dai piedi

di bronzo e avesse reso sicuri i boschi d’Erimanto

e fatto tremare col suo arco l’Idra di Lerna

né Libero che vittorioso guida il carro con redini

intrecciate di pampini, spingendo le tigri giù

dall’alta vetta del Niso. E ancora dubitiamo

di estendere il dominio col valore o la paura

ci impedisce di fermarci nella terra Ausonia?

Chi è quell’alto eroe incoronato di olivo

che porta gli arredi sacri? Riconosco

i capelli e il mento canuto del re romano

che fonderà con le leggi la nuova città,

chiamato dalla piccola Curi e da una povera

terra a un grande potere. A lui succederà poi

Tullo Ostilio che infrangerà la quiete della patria

e spingerà alle armi gli uomini tranquilli e le schiere

già disavvezze ai trionfi. Lo segue da vicino

il troppo presuntuoso Anco che anche ora qui

si compiace del favore popolare. Vuoi vedere

i re Tarquini e l’anima superba del vendicatore

Bruto e i fasci recuperati? Questi per primo

riceverà il potere di console e le crudeli scuri

e, padre, chiamerà al supplizio i figli in difesa

della bella libertà, sventurato, comunque i posteri

giudicheranno quei fatti: vincerà l’amor di patria

e l’immensa brama di gloria. Guarda inoltre

laggiù i Decii e i Drusi e Torquato inesorabile

con la scure e Camillo che riportò le insegne.

VIRGILIO, Eneide, Libro VI, vv. 756-825

(traduzione di G. BONGHI)

Enea e Deifobe giunsero quindi alle porte del Sonno, da cui escono i sogni; di esse una si dice sia fatta di corno, attraverso la quale escono i sogni veritieri; l’altra è rilucente e fatta di candido avorio, ma attraverso di essa passano i sogni fallaci. Anchise accompagnò il figlio insieme alla Sibilla e li fece uscire dalla porta d’avorio; Enea riprese quindi il suo viaggio, che l’avrebbe poi condotto sulle rive del Lazio a fondare una nuova patria per i Troiani.

Enea e la Sibilla nell’Ade

I Troiani, dopo aver seppellito Caieta, la nutrice di Enea, nella terra che prenderà il suo nome (Gaeta), costeggiarono la terra di Circe e giunsero infine alla foce del fiume Albula: dopo aver tratto in secco le navi, Enea ed i suoi compagni prepararono il desinare e, presi dalla fame, cominciarono a divorare le mense (in epoca antica, in luogo dei piatti venivamo spesso utilizzate delle focacce di grano duro…): si avverò in tal modo la profezia di Celeno l’Arpia.

Il figlio di Anchise decise di inviare un araldo presso il re del luogo, Latino, che accolse con favore gli stranieri: suo padre, il dio italico Fauno, gli aveva infatti preannunciato che l’unione di uno straniero con sua figlia Lavinia avrebbe generato una stirpe eroica e gloriosa: per questo motivo il re aveva in precedenza rifiutato di concedere Lavinia in moglie al giovane sovrano dei Rutuli, il bellicoso Turno.

La prospettiva di un matrimonio tra Enea e Lavina non piacque alla dea Giunone (che persisteva nel suo feroce odio nei confronti di Troia e dei suoi discendenti), la quale riuscì a fomentare l’odio delle popolazioni locali nei confronti degli stranieri: ella inviò la furia Aletto dalla regina Amata (moglie di Latino) e poi dallo stesso Turno.

La regina, eccitata da un furore, inveì contro il marito e si mise poi a correre come una baccante per le vie della città, trascinandosi dietro altre donne e la stessa figlia Lavinia. Turno ruppe i patti con il re Latino e, spinto da un atroce desiderio di vendetta, chiamò a raccolta suoi i Rutuli.

Un banale incidente (Julo per errore ferì a morte un cervo che i pastori del re Latino avevano addomesticato e curato) fece scoppiare una rissa, con morti e feriti da entrambe le parti. Amata e Turno ne approfittarono per indurre Latino a dichiarare guerra ad Enea. Poiché il re indugiava, Giunone stessa spalancò le porte del tempio di Giano, la cui apertura precedeva le dichiarazioni di guerra.

Il sovrano dei Rutuli riuscì a portare dalla sua parte una coalizione che comprendeva molti degli Italici, come l’etrusco Mesenzio, bestemmiatore degli Dei, e il figlio Lauso; Aventino, figlio di Ercole; Messapo, figlio di Nettuno, che guidava i Fescennini e gli Equi; Clauso, con la gente della Sabina; Umbrone con i Marsi; Ebalo con i Campani; Virbio, figlio di Ippolito e nipote di Teseo[1]; Camilla, vergine guerriera, figlia del re dei Volsci. Turno inviò anche un’ambasciata in Puglia, dove l’eroe greco Diomede aveva fondato numerose città.

Durante la notte, ad Enea apparve in sogno il dio Tiberino, che gli consigliò di trovare alleati a Pallanteo, una città fondata dal greco Evandro (originario dell’Arcadia); al suo risveglio, l’eroe preparò due biremi per salire il corso del fiume, quand’ecco apparve una candida scrofa con trenta porcellini: il segno predetto da Eleno. Subito Enea immolò gli animali ai numi ed iniziò la sua navigazione.

Giunti a Pallanteo, una piccola città sul colle Palatino, i Troiani tesero un ramo d’olivo in segno di pace. Evandro, che un tempo in Arcadia aveva ospitato Anchise, accolse con benevolenza Enea e, dopo averlo ascoltato, non solo promise sostegno nella guerra contro i Latini ma gli consigliò di trovare alleanze presso gli Etruschi.

Poiché gli Arcadi stavano celebrando un sacrificio in onore di Ercole, Evandro spiegò a Enea le origini di quel culto e mostrò all’eroe i luoghi dove un giorno sarebbe sorta la città di Roma.

Quando fu tolta la fame e placato il desiderio del cibo,

il re Evandro dice: «Non fu una vana superstizione,

ignara degli antichi Dei, ad imporci queste cerimonie,

questo banchetto rituale, quest’ara di tanto nume:

salvàti da crudeli pericoli, ospite troiano,

rendiamo e rinnoviamo le dovute onoranze.

Guarda prima la rupe sospesa su massi, guarda

quei macigni lontano spaccati, la deserta casa che si erge

sul fianco del monte, e come quei sassi trascinarono

un’enorme rovina.

Qui vi fu una spelonca, nascosta in un vasto recesso,

che l’orribile aspetto del bestiale Caco occupava,

inaccessibile ai raggi del sole; la terra era sempre

tiepida di strage recente, e confitte alle superbe porte

pendevano teste d’uomo pallide di sinistra putredine.

Padre di questo mostro era Vulcano: eruttando dalla bocca

i suoi neri fuochi, avanzava con vasta mole.

Il tempo apportò a noi imploranti l’aiuto

e l’arrivo del Dio. Supremo vendicatore,

superbo della morte e delle spoglie di Gerione dai tre corpi,

L’Alcide veniva, e di qui vittorioso spingeva

enormi tori; L’armento teneva la valle e il fiume.

Ma il cuore selvaggio e furioso di Caco, affinché non vi fosse

nessun delitto e inganno inosato o intentato,

rubò dalle stalle quattro tori di splendido

corpo, e altrettante giovenche di straordinaria bellezza;

perché non vi fossero orme diritte di piedi,

li trascinò per la coda nella spelonca, e con tracce

rovesciate li occultò predati nell’oscura roccia:

a chiunque cercasse, nessuna impronta indicava l’antro.

Frattanto, poiché Ercole ormai muoveva

dalle stalle gli armenti saziati e preparava la partenza,

le mucche nell’allontanarsi muggirono, e tutto il bosco

si riempì di lamenti: con clamore lasciavano i colli.

Una delle giovenche rispose al richiamo, e nel vasto antro

muggì e pur custodita ingannò la speranza di Caco.

Allora la collera dell’Alcide riarse di furia

e di nera bile: impugna le armi e la clava nodosa,

e si dirige di corsa alle alture dell’aereo monte.

Allora per la prima volta i nostri occhi videro Caco

atterrito e sconvolto; subito fugge più veloce dell’Euro,

e si dirige alla spelonca; lo spavento aggiunse ali ai piedi.

Appena si rinchiuse, rotte le catene, staccò

l’enorme pietra sospesa col ferro e con l’arte

paterna e fece del masso difesa e puntello alla porta;

ecco furente nell’animo giungeva il Tirinzio

esplorando ogni via d’accesso e volgeva lo sguardo,

in qua e in là digrignando i denti. Tre volte ardente d’ira

percorse l’intero Aventino; tre volte squassò invano

le soglie pietrose, e stanco sedette nella valle.

Vi era una rupe aguzza, erta sul dorso della spelonca,

mozze dovunque le rocce, altissima a vedersi,

opportuna dimora a nidi di sinistri uccelli.

Come inclinata incombeva dal giogo sul fiume

a sinistra, egli verso destra forzandovi contro la scuote,

la sradica, la svelle dalla base; poi all’improvviso

la spinge; all’urto rimbomba l’altissimo etere,

sobbalzano le rive e rifluisce atterrito il fiume.

Appare la grotta e l’immensa reggia scoperchiata

di Caco, e s’aprirono le profonde, tenebrose caverne:

come se una forza spalancasse disserrando le profonde

sedi infernali e schiudesse i pallidi regni

invisi agli dei, e da sopra si vedesse l’immenso

baratro, e le ombre trepidassero per il lume che irrompe.

Dunque, còlto all’improvviso dalla luce inattesa,

e chiuso nella cava roccia e ruggente più del consueto,

dall’alto lo preme l’Alcide con dardi, e ricorre a tutte

le armi, e incalza con tronchi e con vasti macigni.

Quello, poiché non gli resta nessuno scampo al pericolo,

vomita dalle fauci (mirabile a dirsi) un’immensa

fumata e avvolge la casa in una cieca caligine,

togliendo la vista a chi guardi, e agglomera nell’antro

una notte fumosa, con tenebre miste a fuoco.

L’Alcide furioso non sopportò, e si gettò a precipizio

nel fuoco con un balzo, per dove il densissimo fumo

volge un’onda, e l’immensa grotta fluttua di fosca nebbia.

Qui, avvinghiatolo in un nodo, afferra Caco che emette

nelle tenebre vani incendi, e serrando lo soffoca

facendogli uscire gli occhi e seccare la gola di sangue.

Subito si apre la buia casa, rovesciate le porte,

e le vacche rubate e la preda negata con spergiuri

si mostrano al cielo; e l’orrendo cadavere è tratto

fuori per i piedi. I cuori non possono saziarsi

guardando i terribili occhi, il volto e il petto villoso

di setole della mezza belva e le fiamme estinte nelle fauci.

Da allora si celebra il rito, e i posteri lieti

ricordarono il giorno: Potizio ne fu promemore

e la casa Pinaria custode del culto di Ercole.

Egli pose nel bosco quest’ara, che Massima sempre

sarà detta da noi, e sarà Massima sempre.

Perciò, avanti, o giovani, nel culto di tali glorie

cingete la chioma di fronde e porgete i calici con la destra

e invocate il comune Dio e date vini col cuore.

Disse, e con ombra erculea il pioppo bicolore

velò le chiome e pendette intrecciato di foglie,

e la sacra coppa empì le destre. Subito tutti

libano lieti sulla mensa e pregano gli Dei.

VIRGILIO, Eneide, Libro VIII, vv. 184-279

(traduzione di L. CANALI)

Enea quindi si recò presso gli Etruschi a cercare alleati; in un momento di breve riposo, egli venne raggiunto dalla madre Venere, che gli consegnò le splendide armi forgiate da Vulcano. Mirabile la descrizione dello scudo, dove erano stati raffigurati i più grandi eventi ed i personaggi più illustri della Roma futura.

Ma tra i veli del cielo Venere bella

veniva con i doni e appena vide il figlio

appartato in una valle solitaria

presso il freddo fiume, si offrì

con tali parole: «Ecco i promessi doni,

dovuti all’arte del mio sposo, onde potrai

senz’altro, figliolo mio, chiamare a prova

i Laurenti superbi e il fiero Turno».

Disse e abbracciò il figlio; depose

le armi raggianti dinanzi a una quercia.

Egli, lieto del dono divino,

volge lo sguardo a ciascuna

delle armi, le rimira, agita tra le mani

il terribile elmo piumato

e la spada da dove esce fiamma

e morte, la corazza in saldo bronzo

vasta, sanguigna, come glauca nube

che si accende del sole e da lontano splende;

quindi i lisci schinieri di puro

oro e di elettro, l’asta e l’ultima

inenarrabile meraviglia dello scudo.

Il Dio del fuoco, conscio dei vaticini,

presagendo l’avvenire, vi aveva

rappresentato la storia d’Italia ed i trionfi romani;

la lunga discendenza di Ascanio

e in ordine le guerre combattute.

Aveva posto nel verde antro di Marte

una lupa sgravata, distesa per terra,

e alle poppe due pargoli gemelli

scherzare e suggere la madre

impavidi; ella, ripiegando molle la testa,

a vicenda tutti e due li leccava

con la lingua e li allisciava.

Aveva quindi aggiunto non lontano Roma

e le Sabine rapite ad arbitrio

dal teatro gremito nel grande Circo;

per cui era nata nuova guerra per i Romulidi

con il vecchio Tazio e la severa Curi.

Ma poi gli stessi re, riposte le offese,

dritti in armi con le tazze in mano

stavano davanti all’ara di Giove e, uccisa

una scrofa, stringevano alleanza.

Qui presso le rapide quadrighe

avevano squartato Mezio Fufezio (e tu,

Albano, dovevi rimanere fedele alla parola!)

e Tullo lacerava le viscere del falso;

roridi sanguinavano i virgulti.

E Porsenna ingiungeva di ricevere

lo scacciato Tarquinio e stringeva la città

di aspro assedio; pronti alle armi

correvano gli Eneadi per la libertà.

Irato lo vedevi e minaccioso

perché Coclite osava tagliare il ponte

e, rotti i ceppi, Clelia attraversava il fiume.

Alla sommità della rupe Tarpea stava

Manlio custode avanti al tempio e presidiava

l’alto Campidoglio; la reggia appariva ancora

ruvida della paglia romulea.

Pur qui starnazzando l’oca argentea

per i portici dorati denunciava

i Galli apparsi al limitare: i Galli

su per i cespugli occupavano la rocca,

tra le ombre e il dono della notte opaca.

Avevano capelli e vesti d’oro,

i mantelli screziati rilucevano,

i bianchi colli cingevano collane d’oro;

ognuno vibrava due giavellotti alpini,

adombrando la persona con lunghi scudi.

Aveva scolpito le danze dei Salii

e i nudi Luperci, i lanosi pennacchi

e gli scudi che piovono dal cielo:

le pie matrone sugli agiati cocchi

muovevano per la città i devoti riti.

Anche aggiunge da un lato le tartaree

sedi, i cupi vestiboli di Dite,

i castighi delle colpe e te,

Catilina, sospeso su un minaccioso

scoglio e tremante alla vista delle Furie:

da una parte i buoni e sopra di loro Catone.

Ampia in mezzo correva l’immagine

del gonfio mare in oro, ma l’azzurro

spumeggiava di candidi flutti:

in cerchio, intorno, nitidi e d’argento,

i delfini radevano l’ampiezza del mare

e solcavano i marosi con le code.

Avresti visto in quel mar flotte di bronzo,

la battaglia di Azio e Leucade fremere

tutto per la battaglia e lustrare d’oro i flutti.

Da una parte Augusto Cesare, alto

sull’alta poppa, guida gli Italici

alla battaglia, con i padri, il popolo, i Penati

e i grandi Dei: dalle superbe tempie

gli irradiano due fiamme e sul suo capo

brilla nello sguardo la paterna stella.

Dall’altra Agrippa con il favore dei venti

e degli Dei che guida eccelso i suoi:

la corona rostrata, insegna di guerra altera,

splende sulla sua fronte.

Dall’altra parte Antonio con la potenza

barbarica e le varie armi torna

vincitore dall’Aurora e dal Mar Rosso,

porta con sé l’Egitto, le forze

d’oriente e la remota Battra; lo

accompagna l’onta della moglie egiziana.

Tutti all’urto precipitano, tutto

il mare spumeggia sconvolto

dai remi e dai rostri tridentati.

Tendono verso l’alto, e crederesti

che le Cicladi divelte stiano nuotando,

che i monti urtino i grandi monti, tanta

mole si avanza di turrite prore.

Gli infiammati malleoli con la mano,

il volante ferro con le frombole

si spargono: già la faccia di Nettuno

diventa rossa. In mezzo appare la regina

che chiama le torme con il patrio sistro

né ancor si vedono i due serpenti alle spalle.

Gli Dei mostruosi di ogni gente

ed il latrante Anubi stanno in armi

contro Nettuno, Venere e Minerva.

Nel cuore della mischia infuria Marte,

scolpito nel ferro, e le sinistre Furie

per l’aria, accorre felice la Discordia

con il manto squarciato, la segue

con la sua frusta sanguinosa Bellona.

Fisso a guardare Apollo d’Azio tendeva

l’arco dall’alto: per tale terrore tutto

l’Egitto e gli Indi, gli Arabi, i Sabei,

tutti quanti voltavano le spalle.

Si vedeva la regina invocare

i venti, distendere le vele

abbandonare le gómene lente.

Il Dio del fuoco l’aveva raffigurata

pallida tra le stragi per la

morte imminente, portata

dalle onde e dal vento di Iapigia;

davanti a lei il gigantesco Nilo,

addolorato apriva i seni

dell’ampia veste, con quella chiamando

nel suo grembo inesplorato i vinti.

Ma Cesare, con triplice trionfo

entrando nelle mura romane, consacrava

ai Numi italici un voto immortale:

trecento grandi templi per la città.

Di tripudio fremevano le vie,

di festa e di plauso: le madri a schiera

in ogni tempio; e santuari e il suolo coperto

di vittime immolate davanti alle are.

Augusto, sedendo sulla nivea soglia

del biondo Febo, i doni delle genti

assegna e appende alle superbe porte:

vanno i popoli vinti in lunga fila,

diversi di lingue, di vesti

e di armi. Qui la stirpe dei Numidi

e i discinti Afri il divo fabbro pose,

qui i Lèlegi e i Cari e i saettanti

Geloni: ormai con più sommesso flutto

andava l’Eufrate, i Mòrini remoti,

il Reno bicorne e gli indomati

Daghi, l’Arasse che sdegna i ponti.

Questo sullo scudo di Vulcano, materno

dono, Enea contempla e, delle cose ignaro,

dell’immagine gode, alzando sulla spalla

la fama e il fato dei nipoti.

VIRGILIO, Eneide, Libro VIII, vv. 608-731

(liberamente tratto dalla traduzione di G. ALBINI)

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.